惊闻恩师王兴华教授溘然长逝,悲痛如潮,连日辗转难眠。上世纪80年代,我在南开校园求学的岁月如泛黄胶片在脑海中逐帧回放,先生清癯的身影、温润的目光、略带川音的谆谆教诲,穿透三十余年光阴,仍然记忆犹新。我于1981年初入南开哲学系,当时先生讲授的《中国哲学史课》,已如明灯点亮懵懂心田;1985年我考取“中国美学思想史”方向研究生,得以亲承先生教诲;研究生毕业后在首都师范大学工作,继续着美学事业金鑫优配,先生更成为我精神家园的守望者。如今先生驾鹤西去,然其治学精神、育人恩泽与人格光辉,早已融入我辈血脉,永世难忘。

一、薪火相传:治学路上的明灯

先生治学,以马克思主义为思想之舵,以中国哲学为史为航标,在激荡的美学思潮中锚定中国美学方向。先生上世纪50年代中期毕业于四川大学中文系,后被选送到中国人民大学哲学研究班学习。1959年毕业后到南开大学任教,最初在马列教研室工作。1960年,南开大学建立哲学专业,先生与其他十几位马列教研室老师转入,成为骨干教师。当时的哲学专业资源匮乏,条件艰苦,先生就是当时参与创建南开哲学系的拓荒者之一。先生作为科班出身的研究生,承担了繁重教学任务。他主讲列宁《唯物主义和经验批判主义》长达十几年,校内外授课不下30次,并编著教材《唯物主义和经验批判主义教程》。

约70年代末,先生转入中国哲学史教研室,作为主要成员参与了全国性教材《中国哲学史》编写工作。到了1984年招收研究生,先生又从中国哲学史里辟出一条新路——“中国美学思想史”,实质是为南开大学哲学系开创了美学学科。我是他招收的第二届研究生。1993年,他出版了独具特色的专著《中国美学论稿》,带着他对中国美学的深入思考与见地,至今仍在我的书架上,经常阅读。他和童坦老师一道,是南开美学元老,把南开美学从无到有办了起来,使南开美学成为全国高校美学学科中的重要成员,培养了一批美学人才,如我至今一直在美学领域进行教学、研究,也自豪地对其他人说,“我是南开大学美学毕业的”。

南开哲学系三个顶梁柱般的学科——马克思主义哲学、中国哲学、美学,先生都是实打实的开拓者、奠基人,他是当之无愧的南开哲学系的元勋之一。这三个学科跨度之大实属不易,对每一新学科,先生都是重新准备资料、准备讲稿,且每一学科都参编、出版了教材,可见先生学问的广博、教学的认真、探究的扎实。

先生尝言:“真学问需用‘笨’功夫磨出来。”这“笨功夫”,是他在中国哲学史、美学史研究中,是以理论联系实际之尺,丈量中国美学“意境论”的幽深堂奥,揭示其蕴含于诗画园林的空间境象。我当时作为本科《中国哲学史》的课代表,被先生的治学认真精神所深深折服。他把中国哲学思想一点点刻进了我的心里,特别是他对中国园林艺术思想的分析,引起我极大兴趣,以致于本科毕业论文选择了《中国园林审美特点》为题进行研究。

先生在进行中国哲学与美学授课过程中说:“应站在时代制高点,根据历史与现实总结经验,探索真理…切莫以晦涩文字堆砌空泛体系。”他研究中国哲学史、美学史,像拿着精细的刻刀,逐一解析先秦道家每一个范畴和主张,仔仔细细精研之。这大大影响了我的硕士毕业论文选题方向,选择了道家的庄子美学为对象进行研究。在写作中,先生不断对我悉心指导、启发,整理思路金鑫优配,开拓思维,我最终写就《庄子美学思想研究》的硕士论文。

硕士毕业之后,我对中国文化、艺术的学习与探索的决心未改,以至于我在首都师范大学大学工作,依然是进行美学与美育的教学与研究,继承了先生的衣钵,沿着先生指明的方向,一直在美学学科领域中前行。我以后又遵循先生教导,“理论要与艺术实践结合,要深入一门艺术之中探究”,考入中国艺术研究院攻读博士,师从资华筠先生学习舞蹈美学,沿着先生的指引,不断从抽象的理论到感性的实践,逐渐地提升自己学识。

二、春风化雨:育人园中的暖阳

先生主教三门哲学理论课程,但是其擅长丹青,尤爱写松。他的客厅挂着他的山水绘画作品,笔下山石嶙峋、松骨遒劲,墨韵间流淌着对君子人格的追慕。他精于摄影,经常带我们学生去天津水上公园等地去捕捉自然光影,他对我们的摄影小作,会进行光影、构图等的评点,语言间尽显东方美学意趣。1987年,他带我们研究生去南方扬州、苏州的参会学习、园林考察,我们的身影都被摄入先生的镜头之中,至今回味无穷。先生以艺术实践践行着“以文化人,以文化己”的思想,其人格风骨本身,便是中华美学精神的生动注脚。

先生待我们学生,如春风煦日。先生乡音未改,有着较为浓重的“川音”,他的“川普”初听偶有字句需侧耳细辨,然他和煦如暖阳的笑容,瞬间消融了我心头的局促。在求教时,先生对我的提问,都给予耐心、细致的解答,从未有过大声呵斥。我十分庆幸遇到如何宽厚仁爱的好老师。

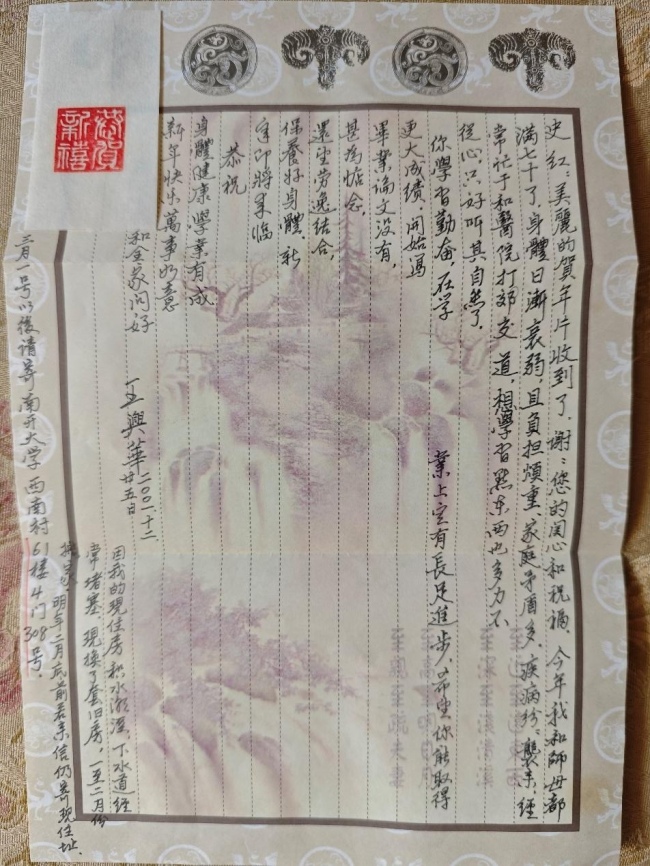

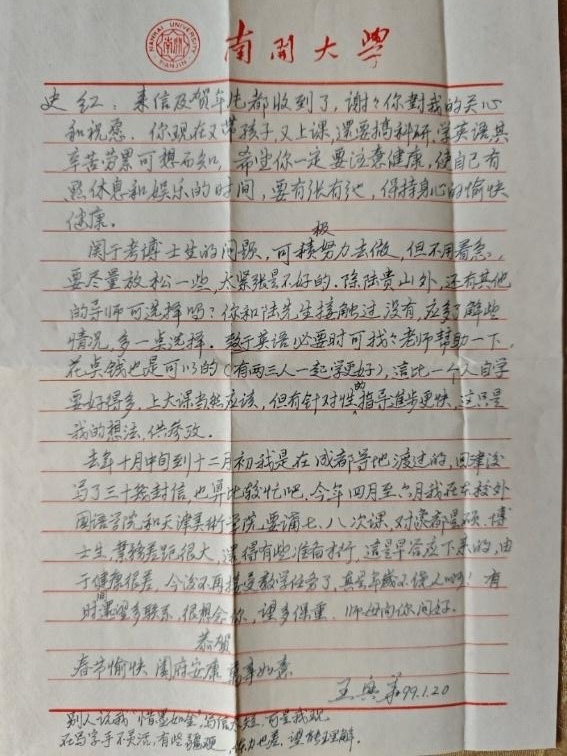

先生之爱,润物无声。我到北京工作以后,经常会向先生汇报工作情况与学习要求,先生会用工整的小楷字体认真地写信,对我进行指导与教诲,无一错字。同时又很用心地选用有中国传统纹样的信笺,再加上他自己篆刻的图章,一封信宛如一幅画,令人赏心悦目,我一直珍藏至今。

我每次去先生家求教时,他总先轻轻掩上房门,不惊扰他照顾的老人,尽显他的孝心。他衣着朴素,干净整洁。当师母生病住院时,他以80多岁的高龄骑车天天去医院探望,夫妻情意之深,令人动容。

先生的思想,就是弟子的指南针。八十年代美学热潮里,他敏锐地指出:“急需要把中西的范畴熔到一炉里炼。”他珍视传统美学的概念,说那是“民族把握世界的珍宝”。他主张学西方之长,更要让中国美学为人类添彩,“从不同的美里找那共通的理”。

他写《中国美学论稿》,字字如石:“要站在时代的山头,根扎历史和现实的土壤,去找真理……别用一堆晦涩字眼搭空中楼阁。”他守着中华审美的厚土,要让那些古老的美学概念,在今天的阳光下重新活过来,发出新芽。他胸中有志向,是整理中国美学的丰富遗产,为中华审美文化立传树碑。

他深信中国美学是民族智慧的结晶,与西方美学同是人类瑰宝。他说,“中国艺术的极致总是蕴含着最深邃的哲理。感性和理性、艺术和哲学、审美和人生,在历史地实践中不断统一起来,形成中华文化的一种基本精神。”这份自信,不仅闪耀于他对“天人合一” “里仁为美”等文化基因的剖析中,更内化为其生命气质。他指引着我在工作中,在《中国美学专题》《中外美育史》的课程中,不断挖掘中华美学宝藏,探究中华美学精神,咀嚼其中的美学内涵,撷取审美的珍珠。

三、山高水长:人格峰峦的仰望

先生之风,山高水长。他温润如玉,做人低调,性情平和,与世无争、说话风趣。他坚守做人原则,十分超然,从不趋炎附势,也不随波逐流,“只跟着自己的良心走”。在“人人自危的多事之秋”,他也保持着自己的独立人格,从未揭发、刺激他人,遇争论多选择沉默,即使发言也轻描淡写。他不参与任何派系斗争,看似“没有立场”,实则是以道家思想作为立身之本、生存之道。“柔弱胜刚强”,甘守柔弱,顺其自然,不争不抢,顺时合宜,这种超然实则是内心强大的表现。

他方正清峻,博学多才,心地善良,谈吐诙谐幽默,他的幽默源于知识渊博、文化教养深厚。同时,他没有任何架子,没有摆出导师的权威感以压制学生。我们学生毕业聚会,先生自己骑车从家属区前来。我劝他不要再骑车了,他笑说骑车方便。他身体瘦弱,40多岁就检查出心脏病,身体不佳,但是竟奇迹般地走到了95岁高龄。古人说“仁者寿”,我想应该是他心里有把“美”的尺子,显露出坦荡、干净、善良的内心,这一仁厚、豁达、顽强的品格使他长寿。

作为南开美学奠基者之一,先生已去天堂。他的告别仪式极尽简朴,如庄子所言“圣人无名”。然在我的心中,先生的精神风骨早已铸成巍峨峰峦,永远立在那里。它已化作漫天星斗,照亮更多寻找美的眼睛。

恩师远去,境界长存。此心如灯,长明我心。

史红

首都师范大学教授金鑫优配

炒股配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。